|

2008年11月13日 Link Project 『二十日鼠と人間』 高円寺 「明石スタジオ」 ジョン・スタインベック(John Steinbeck, 1902-68)、1937年の作品。小説として出版した後、スタインベック自ら戯曲化している。『スタインベック全集』(大阪教育図書)の第四巻にはその両者が納めてあり、何年か前に人からもらって私の手許にあるが、いまだきちんと読んだことはない。(-_-; それはともあれ、この作品で思い出されるのは、何年も前に観た俳優座プロデュースの公演。今は亡き佐古正人(ジョージ)と河原崎次郎(レニー)の舞台で、当時、何の予備知識も持たずに劇場に行っただけに、幕切れの場面には大きな衝撃を受けたのを覚えている。 今回は、スタインベック協会の先生に教えていただき、知人6人を伴って出掛けた(営業成績優秀なりw)。6列ほどある座席の最後列。元々キャパの小さな劇場(100名程度か)ではあるが、開演前には満杯となる。 下手壁中程に登退場口があり、そこから舞台奥に向かって板を張った通路。それが直角に曲がると同時に緩やかに傾斜して上手で舞台面に接地。奥一面の壁には横板を雑に張ってあり、中程に登退場口となる大きな開口部。その上手側の隣にも窓の如く小さな開口部。手前の舞台面には木箱や樽などがいくつか雑然と置かれている。この「一杯飾り」で、川の流れる野外にも、また農場の屋内各所にも見立てていく(舞台美術:稲田美智子)。冒頭、原作の小説にも戯曲にもたぶんないはずの列車(貨車?)内の場面が付いていた。そこも同じ装置。車外を行き過ぎる光を、照明で工夫。 ジョージに、シャープな感じのする多賀健祐。好演と思うが、時々台詞を噛むのが気になった。その他、レニー役の塚原英志(後に伺ったところでは、最初多賀をレニー役にというつもりでいたところ、彼がジョージをやりたいというので、多賀より更に大きい塚原を呼ぶことになったのだとか)、惨めで悲哀に満ちたキャンディ役の川口茂人、短気で利己的なカールソン役の高橋敏之、コンプレックスを抱えながら血も気の多いカーリー役の泉龍志などなど、いずれも好演。 スリム役のひのあらたがカッコイイ。いや、農場のリーダー格のスリムという役柄自体がカッコイイのだが、それをひのあらたがクールに決めた。 カーリーの妻に鯉渕ちえみ。気位の高そうな美人という役柄に合っているとは思うが、この役には少し薹が立っている感じ。レニーが好きだという「柔らかな」髪とも見えず(後日、出演者の一人に伺ったところでは、スプレーでがちがちに固めてあったとか)。それと、なぜ前髪を上げて額を出しているのだろう。髪を下ろした方がきっと似合うと思うが…。 あと、原作の小説の方で最後近くにレニーの心の中の葛藤を表すように出てくるウサギを、今回の舞台では、同所と冒頭近くで登場させていた。この、臆病なくせにちょっぴり意地の悪いウサギに春木生。 最後、ジョージは、銃を一旦ズボンの中から出しながら、躊躇してまたズボンの中に仕舞う。また、将来の自分たちの農場の夢を語りつつ、後ろからレニーを抱きしめたりもする。1992年の映画版を見たことがあるという人から終演後に聞いたところでは、映画では一旦躊躇したり抱きしめたりというのはなかったとのことで、今回の舞台のこのあたりの情緒的な演出にわりと感心したらしかった。因みに、以前観た俳優座版でここをどう演じていたのか、全く覚えていない。 発砲音は録音したそれ。もっとでかい生の破裂音をさせるものと思って耳を半ば塞いでいたので、ちょっと肩透かしを食った感じ。耳を劈くような発砲音は、絶対このショッキングな幕切れを弥が上にも印象付けるのに役立つと思うのだけれど。また、多賀は片手でわりと軽く構えていたが、あそこは両手で、もうちょっと腰を落として構えるべきではないのだろうか。発射時の反動もうんとあるはずだが、そういう演技はしていなかった。ちょっと不満だ。 劇場を出たところでしばしたむろしていると、さっきまで舞台に立っていた役者さんたちも姿を現した。芝居を観にきた知り合いと挨拶や歓談などするのだろう、私らは関係ないやと思って、駅方面に向かって歩いていったところ、一緒に来たうちの三人ほどが後に付いてこない。あれ?と思って携帯で連絡を取り合うことしばし。やがて合流した彼らの話を聞くと、多賀や塚原らと写真を撮ってもらったり、お土産(二十日鼠の玩具など)をもらったりしたとのこと。すごい。そんな観客サービスまでしてくれるとは! 構成・演出は、Link Project主宰の為国孝和。 |

|

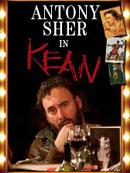

2008年10月3日 『キーン』 天王洲 「銀河劇場」 エドマンド・キーン(Edmand Kean, 1787-1833)と言えば、19世紀初頭に活躍した、同時代を代表する役者。従来とは違うシャイロックの斬新な役作りなど殊に有名で、私の書棚にも大場建治著の『英国俳優物語 エドマンド・キーン伝』とかあったはずだが、まだ読んでいない(昔読みかけて途中で挫折した記憶が…)。そのキーンの舞台で、しかも市村正親主演というので、さっそく前売券を買ったのだった。 不勉強ながら、サルトル(Jean-Paul Charles Aymard Sartre, 1905-1980)作(アレクサンドル・デュマの原作からの翻案)というのもちょっと驚いた。サルトルと言えば実存主義。実存主義と言えばサルトル。そのサルトルがこんな芝居を書いていたとは全く知らなかったのだ。 天王洲銀河劇場を訪れるのは初めて。浜松町から羽田空港に向かう人たちに混じってモノレールに乗る。ビルの間々に水路の如きもの(ここまで入り込んだ東京湾)が見え、ロンドン東郊、ドックランド軽便鉄道に乗ってグリニッジに赴いた折のことを思い出した。 1階E列12番。通路脇というのは嬉しいが、通路を挟んで反対側の座席の下部に付いた常備灯(?)が特に舞台が暗い時など眩しいのが難点。 『リチャード三世』の「舞台」で幕開き(冒頭の独白→アンを口説く場面→"A hourse! A horse! My kingdom for a horse!")。当然のこと、劇中劇を多用した、極めてメタシアトリカルな作品だろうとは思っていたが、劇中劇以外の場面でも、特に引用という形でなく、突如としてシェイクスピアの台詞のあれやこれやが登場人物の口をついて出る。だからシェイクスピアのあの作品この作品をよく読み込んでいて、かつよく注意していないと、それがシェイクスピアからの引用と気付かずに、なんでこの人物はこんなところでそんなことを言うんだろう…などとその人物や状況を解釈する上で大きな過ちを犯してしまうことだろう。  キーンが熱を上げるエレナの役に高橋恵子。五十路を越えて尚この美貌。清楚な整った顔立ちとは裏腹に熱き情念を内に秘めたデンマーク大使夫人を好演。このエレナに熱を上げるもう一人の男性=イギリス皇太子に鈴木一真。元モデルだけあって、すらりとした長身。皇太子らしい気品がある。キーンを振り回す若い娘アン・ダンビーに須藤理彩。若々しくエネルギッシュな感じがよく出ている。そして、キーンの付き人サロモンに中嶋しゅう。渋く脇を固めた。因みに中嶋は、3年前に観たラティガンの『ウィンズロウ・ボーイ』でアーサーを演じていた人。 キーンが熱を上げるエレナの役に高橋恵子。五十路を越えて尚この美貌。清楚な整った顔立ちとは裏腹に熱き情念を内に秘めたデンマーク大使夫人を好演。このエレナに熱を上げるもう一人の男性=イギリス皇太子に鈴木一真。元モデルだけあって、すらりとした長身。皇太子らしい気品がある。キーンを振り回す若い娘アン・ダンビーに須藤理彩。若々しくエネルギッシュな感じがよく出ている。そして、キーンの付き人サロモンに中嶋しゅう。渋く脇を固めた。因みに中嶋は、3年前に観たラティガンの『ウィンズロウ・ボーイ』でアーサーを演じていた人。プログラム他によると、今回の公演は、2007年ウェストエンドのアポロ劇場においてアントニー・シャー(Sir Antony Sher)主演でやった折(右画像参照)のプロデューサーであるセルマ・ホルト(Thelma Holt, CBE)が、市村を主演にと提案し、実現したのだとか。彼女は、蜷川演出の『ペリクリーズ』ロンドン公演以来、市村を高く評価していた由。そんなわけで、今回の公演の演出は、同じくホルトの推薦で、初演時に演出助手を務めたウィリアム・オルドロイド(William Oldroyd)。 |

|

2008年9月20日 宝塚歌劇団・星組 『スカーレット・ピンパーネル』 日比谷「東京宝塚劇場」 言うまでもなく、タカラヅカは女性ばかりで創り上げる舞台。男性の役を演じているのも全て女性である。しかし、一旦男装をして舞台に立てば、女性と知りつつも、やはり一方でどうしても男性として認識するわけで、男性客たる私としては、娘役に思い入れをすることはあっても、男役にはなかなか思い入れはしづらいというのが、偽りのない事実である。ところが、安蘭けいだけはどうも事情が違う。というのも、私が生まれて初めて生で観た宝塚歌劇『王家に捧ぐ歌』で、安蘭は女性のアイーダ役を演じていたからだ。以来、彼女がどんなにダンディな男役をやっている時でも、安蘭を女性として見る習慣が出来上がってしまった。ある種の鳥は孵化して初めて見た動くものを「親」と認識する。これを刷り込み(imprinting)という。私の場合、初めて安蘭を見た時に彼女が女役だった為に、脳内に「安蘭=女性」という刷り込みが行われたのだろうと思う。 そんなわけで、(いや、そんな動物行動学の用語を持ち出すまでもなく、安蘭が歌唱・容姿・演技で優れたものを持っていたからだが)安蘭については、わりとずっと注目してきた。一方で、最近もうそろそろ私も宝塚を卒業サヨナラしようかなと思ってもきたのだが、安蘭が星組のトップになってから一度もその舞台を観ていなかったので、せめて一度は安蘭トップによる舞台を観ておきたい、そして、それを私の宝塚の見納めにしよう――と今回前売券を買った次第。 もう一つ星組公演を観たいと思った理由は、同組娘役トップの遠野あすかである。私が遠野を初めて観たのは4年前の花組公演『ラ・エスペランサ』でのフラスキータ役だが、舞台上の姿がとても美しく印象に残った。その後、東京に引っ越してきてから初めて観た宝塚『アーネスト・イン・ラブ』ではグウェンドレン役を演じていた。とても素晴らしいヒロインに仕上がっており、花組の次期娘役トップは遠野で決まりだろうと思っていたところ、うんと後輩の桜乃彩音が大抜擢され、遠野は専科に…。本人の落胆を想像すると、彼女の実力を買っていただけに、これは同情を禁じ得なかった。ところが、そのまた後、専科から返り咲いて星組娘役トップに――というわけで、やっぱり遠野の娘役トップによる舞台を一度は観ておきたいと思ったのだ。 『紅はこべ』の邦題で知られる、オルツィ(Orczy)男爵夫人(1865-1947)作 The Scarlet Pimpernel (1905)。ミュージカル化されたものが1997年にアメリカ・ブロードウェイで初演されたのだが、登場人物が多く経費も嵩むので短縮版が作られ、イギリス、ドイツ、ハンガリーなどで上演されてきたものはそちらのバージョンだという。しかし、それでは、各90人の組員を抱える宝塚にはむしろ適さない。また、『ベルサイユのばら』に思い入れのある宝塚としては、原作のフランス革命の描き方にも疑問が残る。・・・というわけで、原作の続編のひとつ『エル・ドラド』から王子ルイ・シャルル(ルイ16世とマリー・アントワネットの遺児)救出のエピソードを取り入れ、更に作曲家のフランク・ワイルドホーンに新たに2曲を書き下ろしてもらった他、本作の為に書かれながらお蔵入りになっていた1曲を加え、宝塚ならではのオリジナル・パワーアップ・バージョンにしたとのこと。 2階5列4番。うんと下手ながら、通路脇なので出入りする時に並びの人たちに気を遣わなくて済むのが嬉しい。 主人公スカーレット・ピンパーネルことパーシー・ブレイクニーに扮するのは、もちろん安蘭。低音部でも力んだり声がくぐもったりすることなく、実にナチュラルで伸びやか。声量もあり、宝塚の中でもやはり歌唱力は群を抜いているように思える。キザなほどにカッコいい場面あり、コミカルな場面あり、おかしなベルギー人グラパンに変身する場面あり。演技力も確かだ。 また、パーシーの妻となりながら、彼の正体を知らないが故に彼を誤解し、苦悩を深めていくマグリット。たおやかさとしたたかさを併せ持つこのヒロインを、遠野は情感豊かに演じた。 一番感動的なのは、義妹マリー(夢咲ねね)の家を訪ねたマグリットが、そこに匿われていたルイ・シャルル(水瀬千秋)の話から、自分の夫こそスカーレット・ピンパーネルその人だったのだと気付き、愕然とする場面。ここはちょっとじんときた。 脚本:ナン・ナイトン。潤色・演出:小池修一郎。 |